台湾における文化創造産業の構造とデザイン戦略

令和5年度 沖縄型産業中核人材育成事業「デザイン思考による海外マーケティング戦略策定講座」にて台湾研修訪問を行った。台湾における文化創造産業の構造とマーケティング及びデザイン戦略について。期間:2023年10月25日〜28日

台湾における文化創造産業の構造とマーケティング及びデザイン戦略

序論

21世紀以降、台湾は「文化創意産業(Cultural and Creative Industries)」を国家戦略として位置づけ、デザインを社会変革と経済成長の両軸とする政策を展開してきた。

その背景には、1990年代以降の民主化、地場産業の構造転換、そしてアジア市場における文化的自立の機運がある。

文化を単なる観光資源ではなく「社会的資本」として再定義する流れの中で、台湾各地に多様な創造拠点が形成されてきた。

本稿では、今回の訪問先の中から、華山1914文化創意産業園区、未來市、TDRI台湾デザイン研究院、松山文化創造区、世新大学 の5つの拠点を対象に、それぞれの空間構造・運営思想・デザイン及びマーケティング的特性を調査し、台湾における文化創造の実践構造を考察する。

華山1914文化創意産業園区(Huashan 1914 Creative Park)

産業遺産の再生と文化経済の融合

1900年代初頭に建設された日本統治期の酒造工場を母体とする施設。

1990年代に廃墟化したのち、アーティストによる自主的な利用運動が契機となり、2007年に政府主導で正式な文化産業拠点として再生された。

赤煉瓦と鉄骨構造を生かした空間は、台湾における「インダストリアル・ヘリテージ再生」の象徴。

建築保存の手法に加え、アートフェスティバルやデザインマーケットなど、文化経済を循環させる仕組みが整備されている。

マーケティング的観点からは、「ローカル × 観光 × デザイン」の統合モデルとして優れており、

訪問者体験を重視した店舗構成、SNS発信を誘発する空間演出、地域ブランドとの連携が特徴的。

出店企業は台湾国内だけでなく、海外、日本企業からの出店も多く見られた。短期的なポップアップショップなどでも利用することができる。

華山は「文化を生産する都市インフラ」として機能。

創造産業が都市再生のドライバーとなる事例として、アジアのクリエイティブシティ論における重要な位置を占める。

未來市(Future Market)

若手クリエイターの実験場としての市場構造

「未來市(Future Market)」は、台湾デザインセンターが支援する期間限定のクリエイティブマーケット。

ポップアップ形式で開催され、若手デザイナーやクラフト作家が自らの作品を直接販売・発信する場を形成する。

このイベントの特徴は、商業空間と社会実験が共存する点にある。

展示・販売・コミュニティ形成が同一空間で展開され、「体験型マーケティング」が自然に実装されている。

商品開発においても、素材循環、リサイクルデザイン、地域工芸とのコラボレーションが顕著。出店には審査を通る必要がある。

空間演出は仮設的ながらも構築的。パレットや鉄フレームを用いたモジュール構造が多く、低コストで高いデザイン性を実現している。

この軽やかな仕組みは、従来の商業施設とは異なる、「文化的市場」としての新しい経済形態を示唆する。

未來市は、台湾におけるデザイン産業の裾野を広げ、創造的活動を社会経済に接続する試みの象徴といえる。

TDRI 台灣設計研究院(Taiwan Design Research Institute)

政策・教育・産業を横断する国家的デザイン拠点

TDRI(Taiwan Design Research Institute)は、台湾行政院文化部の管轄下にある国家レベルのデザイン機関。

前回研修時は、2004年設立の台湾デザインセンターであり、2019年に研究・政策・国際連携を担う新組織として再編された。

TDRIの活動は、デザイン振興に留まらず、公共政策・社会課題・産業開発へのデザイン導入を推進する点に特徴がある。

展示では、地方創生プロジェクト、公共施設のリデザイン、サスティナブル素材の実験など、多様な事例が紹介されていた。

また、TDRIは「デザインによる行政改革(Design for Government)」の理念を掲げ、行政機関と連携したプロジェクトを多数展開。

これにより、デザインが単なる表現手法ではなく、「政策形成の手段」として機能している。

教育・研究・産業を連続的に結ぶ制度設計は、アジアのデザイン政策史の中でも特筆すべき実践。

デザインを社会変革の基盤として捉える姿勢が明確に現れている。

松山文化創造区(Songshan Cultural and Creative Park)

記憶の継承と都市文化の再構築

1937年竣工の旧たばこ工場を母体とする松山文化創造区は、台北市による再生プロジェクトとして2011年に開設。

広大な敷地にはTDRIをはじめ、展示館、デザインショップ、ホテル、図書館などが集積する。

建築的には、近代工業建築の保存と現代的改修の融合が見られる。

レンガ造と鉄骨構造を保持しながら、ガラスや木材を多用した軽やかな内装へと更新。

その空間は、過去の産業記憶と現代的創造が共存する「記憶の地層」として機能する。

また、松山は行政主導の文化施設でありながら、民間のデザインイベント(台北デザインウィークなど)と強く結びついている点が特徴。

文化政策とマーケット活動のハイブリッド構造を実現しており、公共空間における創造産業モデルの成熟を示す。

松山は、都市の中に文化を保持しながら更新していく「生きたアーカイブ」。

台湾の文化創造政策の象徴的舞台として位置づけられる。

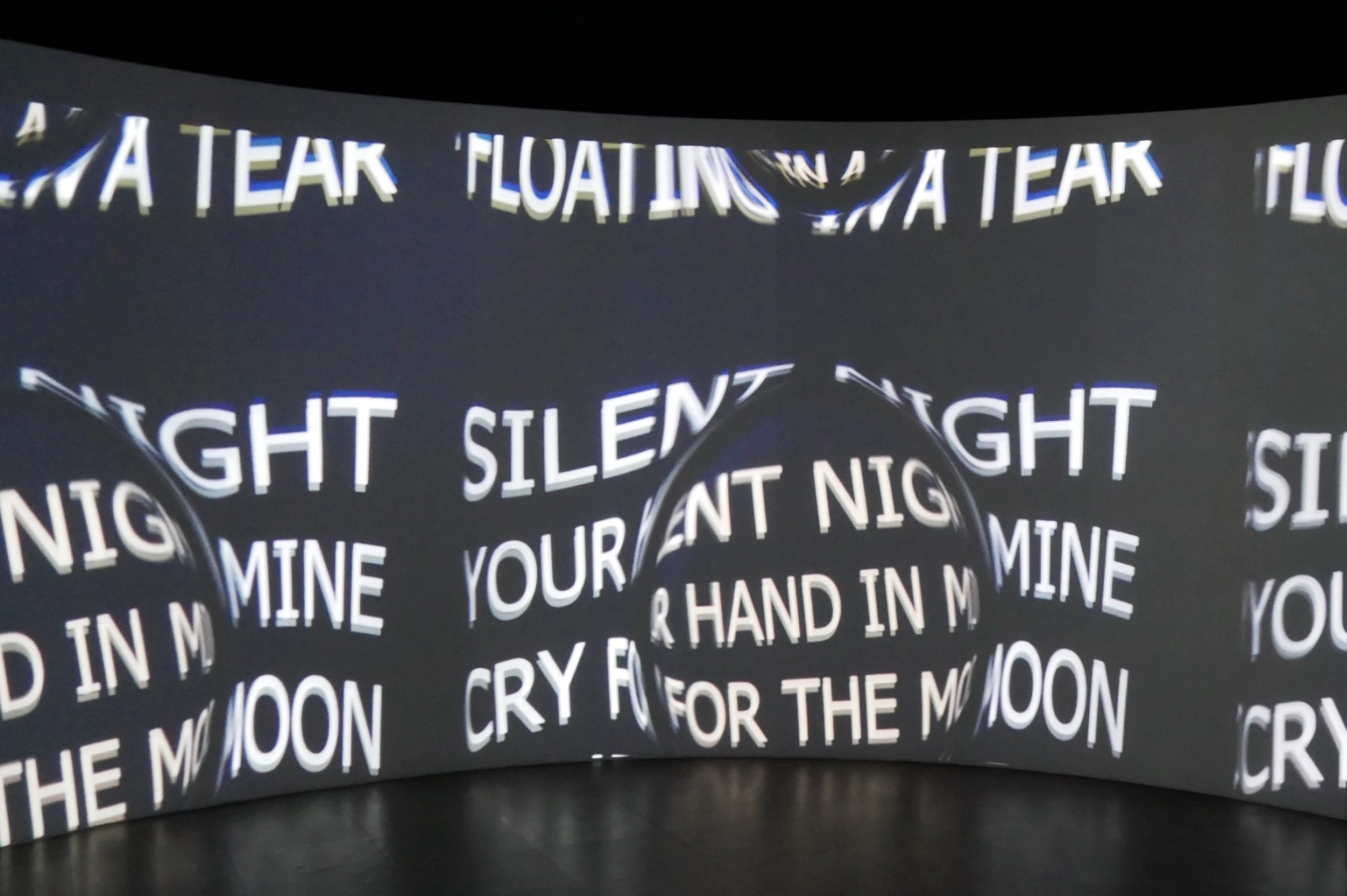

今回の訪問期間中は、日本から 太刀川 英輔氏の「進化思考 展」が開催されており、その他魅力ある様々な展示会が開催されている。

世新大学(Shih Hsin University)

メディア教育と社会的デザインの接点

台湾を代表するメディア系私立大学として知られる世新大学は、ジャーナリズム、広告、映像、デザインを横断する教育体系を持つ。

社会的テーマを扱う学生プロジェクトが多く、メディア表現を通じた社会実践を重視している。

学生作品には、広告コミュニケーション、社会課題を扱う短編映像、地域ブランディングなど、多様なアプローチが見られた。

教育現場では、理論教育に加え「社会と関わる制作」が体系的に組み込まれており、

学外連携や企業インターンシップなど、実社会との接続が強い。

デザインを「表現」ではなく「関係構築の技術」と捉える姿勢が明確。

台湾の教育現場におけるデザイン観の変化を示す象徴的な事例である。

今回の訪問では、撮影や放映スタジオ、映像空間などメディア教育に特化した施設の見学を行った。

総括

華山・松山に見られる産業遺産の再生は、物理的空間の再利用を超え、歴史の再編集としての意義を持つ。

台湾にはこのような産業遺産の再編集施設が多く見られ、各地域の文化発展に利用されている。

未來市の市場構造は、文化と経済を軽やかに接続する新しいビジネスモデルを提示している。

TDRIは、政策・研究・産業の橋渡しとして制度的基盤を築く。

世新大学は、教育の領域から社会との接点を再構築する知のプラットフォームを形成している。

これらの動態は、台湾のほんの一部ではあるが、「デザイン・ガバナンス」の成熟を示すものであり、

文化の再生が経済的・社会的な持続性と結びつく過程を明確に可視化している。

台湾の事例は、ポスト産業社会における文化政策の方向性を示唆するものであり、

日本における地域再生、デザイン政策、文化施設運営に対しても多くの示唆を与える。

「デザインを通じて社会を再設計する」という実践の蓄積こそが、台湾の文化創造の核にあるといえる。

【デザイン思考による海外マーケティング戦略策定講座】

サプライヤー系受講生、クリエイター系受講生を対象に、チームビルディングを行い、異業種同士の異なる視座で海外向けのマーケティング戦略の策定方法を学ぶ研修を行った。(期間:2023年8月末〜2024年1月)

令和5年度:内閣府/一般社団法人 沖縄県貿易協会